Peut-être que même son fondateur, à l’énergie intellectuelle et à l’organisation duquel on doit la diffusion de cette revue antonienne, ne prévoyait un résultat si spectaculaire.

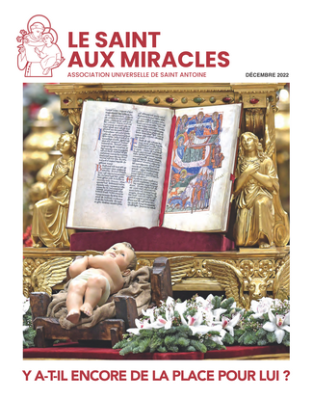

Les années de la naissance du Saint aux miracles (sur le côté la couverture du premier numéro qui porte la date du 15 septembre 1888) sont des années de grande ferveur dans le domaine des initiatives éditoriales, même dans le secteur de la culture catholique. La plupart sont toutefois destinées à ne durer que quelques mois. Le Saint aux miracles a su immédiatement trouver sa place, sans ambitions différentes (et c’est ce qui explique la raison fondamentale de sa durée et de son succès dans un arc de temps aussi long) : celui d’être un instrument de communication et d’union spirituelle entre les dévots de saint Antoine.

Deux aspects ont caractérisé le journal dès ses débuts : la large place réservée au dialogue avec les lecteurs comme témoignage de la spécificité de l’initiative éditoriale, construite sur le consensus de ses lecteurs, et l’ouverture internationale de la publication, publiée dès les premières années en plusieurs langues comme témoignage de l’universalité de la dévotion antonienne.

Aujourd’hui on peut penser avec admiration à l’intuition de son fondateur et aux capacités de tous ceux qui pendant si longtemps ont su contribuer à la diffusion du journal.

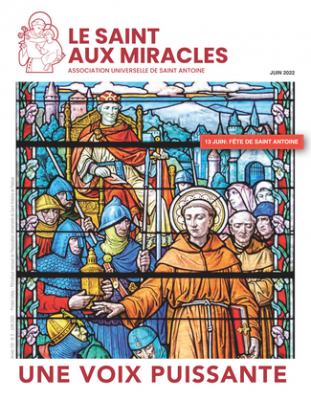

Saint Antoine et le « saint de tout le monde » selon la définition de Léon XIII, mais les Padouans, depuis toujours c’est-à-dire depuis le 13 juin 1231, le jour de sa mort, l’ont élu comme leur saint patron et l’ont fait padouan, lui transmettant ainsi l’affection et la reconnaissance de la Ville. De la même manière Le Saint aux miracles s’est fait reconnaître comme un centre de culture et de foi.

Le Saint aux miracles continue à jouer un rôle fondamental d’union non seulement entre les dévots de saint Antoine mais aussi entre tous ceux qui sont attentifs aux problèmes actuels de la vie chrétienne. Autour de la revue, il existe un « univers » de foi, d’affections, de confidences et de demandes pour lesquelles la direction et la rédaction réservent des réponses toujours à l’enseigne de la clarté et de la charité. Les vrais bénéficiaires de la publication sont ses lecteurs. Nombreux d’entre eux vivent au-delà des océans et ils cultivent, à travers leur dévotion à saint Antoine, la foi religieuse, l’amour de la patrie, l’attachement à l’Eglise.

Le problème des mass-médias est devenu aujourd’hui une urgence plus qu’évidente. Les catholiques qui veulent se soumettre au Concile Œcuménique Vatican II et à l’Inter mirifica et à la Communio et progressio influenceront efficacement le circuit des idées seulement s’ils unissent ensemble leurs forces. Les lignes de conduite que Locatelli indiquaient en 1895 dans la préface de l’édition des Sermones de saint Antoine sont encore très actuelles. Les voici résumées et interprétées de manière actuelle : se former une robuste culture, connaître à fond et directement la parole de Dieu, être des participants actifs des problèmes de l’Eglise. Toutes ses initiatives, Le Saint aux miracles compris, ressentent de ses préoccupations qui coïncident aujourd’hui avec la grande tâche du « témoignage ».

Archive journalLire plus

Il n’est pas facile de comprendre les lignes de tendance de notre société mais puisqu’il nous faut vivre, ici et maintenant, notre expérience de baptisés, nous devons, en ayant confiance en l’intervention du Seigneur, être « présents » avec sérénité et sûrs de nous.

A plus de cent vingt-cinq ans de sa naissance, Le Saint aux miracles continue à jouer son rôle de provocateur bienveillant, de gentil gendarme prêt à nous réveiller et à nous rappeler quelles sont les choses qui comptent réellement. Cette revue a comme motif récurrent l’amour pour saint Antoine. Cela fait partie de son histoire et c’est le secret de sa vitalité. Saint Antoine est un point de référence bien précis dans la religiosité de notre terre. Nous l’invoquons comme saint patron, nous l’écoutons comme docteur évangélique, nous l’imitons comme reflet de Jésus, roi des humbles.

]]>Vatican News - Cité du Vatican

«Guérir si possible, toujours prendre soin». Le Pape François s'inspire de son prédécesseur saint Jean-Paul II en confiant les personnes malades en phase terminale et leurs familles à la prière de l’Église pour le mois de février.

Au début de son message vidéo, le Saint-Père insiste sur la différence entre incurable et non soignable, que certaines personnes confondent à propos des maladies en phase terminale. Il explique: «la guérison n’est pas toujours possible. Mais nous pouvons toujours prendre soin des malades et les caresser».

Un accompagnement psychologique, humain et spirituel

Alors que l’Église célèbrera la Journée mondiale du malade le 11 février comme tous les ans depuis 1992, François rappelle que «tous les malades ont droit à un accompagnement médical, à un accompagnement psychologique, à un accompagnement spirituel et à un accompagnement humain». Et chacun peut s’engager auprès des malades ou de leurs familles, pour les entourer, les soutenir, être présent pour eux.

Si les législations autorisant l’euthanasie ou le suicide assisté semblent se répandre dans de nombreux pays, le Pape invite à refuser ce monde basé sur la culture du jetable dans lequel les malades en phase terminale n'ont pas leur place. Au contraire, il est indispensable de poser un regard d'amour sur les personnes malades, de les entourer, de les tenir par la main, de leur redire leur valeur unique et irremplaçable.

Il insiste sur l’importance des soins palliatifs. Or, si 40 milions de personnes dans le monde ont besoin de soins palliatifs chaque année, seuls 14% des patients en bénéficient. Pour le Souverain pontife, les soins palliatifs «garantissent au patient non seulement des soins médicaux, mais également un accompagnement humain de proximité».

Parabole du bon Samaritain

Citant la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans la Lettre Samaritanus bonus de 2020, le Pape explique qu’il est nécessaire de se tenir aux côtés des malades, mais également des familles. «Leur rôle est déterminant. Elles doivent avoir les moyens de garantir un soutien physique, un soutien spirituel et un soutien social» assure-t-il.

Ainsi, en fin de vidéo, le Pape conclut en demandant la prière et l’engagement de l’Église afin que «les malades en phase terminale, ainsi que leurs familles, bénéficient toujours d’un accompagnement médical et humain de qualité».

VaticanNews

]]>Bianca Fraccalvieri - Cité du Vatican

Plus de 300 représentants des différentes formes de vie consacrée de plus de 60 pays se réuniront à Rome du 1er au 4 février prochain pour une rencontre de préparation au Jubilé 2025. Un religieux, un membre d'un institut séculier et une femme consacrée appartenant à l'Ordo Virginum de chaque pays vivront une nouvelle étape dans le cheminement vers l'Année Sainte pour partager des expériences de vie et de mission, avec le désir de retourner dans leur pays en continuant à être un signe de réconciliation entre les peuples.

Jubilé de la vie consacrée, 8 et 9 octobre 2025

«Pèlerins de l'espérance, sur le chemin de la paix» est le thème du Jubilé de la vie consacrée qui se tiendra à Rome les 8 et 9 octobre 2025. Les hommes et les femmes consacrés veulent réfléchir au grand besoin de paix, une urgence de notre temps, pour répondre à l'appel du Pape François à créer, à travers le parcours jubilaire, un climat d'espérance et de confiance comme signe de renaissance pour toute l'humanité.

Ensemble comme au Synode

«Nous avons voulu nous impliquer avec tous les autres membres de l'Église dans une préparation très concrète dans le monde entier -parce que nous sommes présents dans le monde entier- du Jubilé de 2025», explique à Vatican News le cardinal João Braz de Aviz, préfet du dicastère pour les Instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Cette rencontre, explique-t-il, «est la première d'une série de rendez-vous qui réunissent les cinq continents. Elle a été préparée en ligne, mais "ensemble". Tout ce qui est au programme, tout ce que nous allons vivre, nous l'avons fait ensemble. Et nous essaierons de le vivre comme la première session de l'Assemblée synodale en nous mettant autour des tables, en nous écoutant jusqu'au bout, à la lumière de la Parole de Dieu».

Nouveau style

La réflexion sur la vie consacrée rencontre, en somme, le Synode: «Un nouveau style pour préparer un moment très profond pour l'Église qu'est le Jubilé, qui nous rapproche de l'expérience de Dieu», a souligné le cardinal Braz de Aviz, assurant le désir de tous «nous, personnes consacrées» de nous préparer et de «bien» nous préparer à cet événement. «Nous sommes à une époque de réforme, de renouveau de la vie consacrée, avec beaucoup de problèmes -c'est vrai- mais aussi beaucoup de changements à la suite du Christ. Nous sommes et nous voulons être un don pour l'Église, nous devons respirer et vivre avec l'Église, et c'est pourquoi nous voulons commencer tout de suite, puis nous aurons d'autres rencontres approfondies», a assuré le préfet du dicastère pour les Instituts de vie consacrée.

Quatre thèmes sont inscrits au programme pour cette rencontre «Croire en l'espérance; grandir dans la charité; avec la force de la foi; témoigner de l'espérance». Pour enrichir le dialogue, des représentants des dicastères de la Curie romaine seront également présents, notamment le père Paulin Batairwa Kubuya, sous-secrétaire du dicastère pour le Dialogue interreligieux, et sœur Alessandra Smerilli, secrétaire du dicastère pour le Service du développement humain intégral.

Marcher avec l'autre

«En ce moment, tout le chemin que l'Église emprunte et que le Pape François conduit est un chemin auquel nous devons nous convertir, c'est-à-dire un nouveau style de marche ensemble, convaincus que c'est la manière d'être Église», a fait remarquer le cardinal-préfet. «Aujourd'hui, peu importe ma propre vocation et celle différente d'un autre, nous formons tous ensemble la réalité de l'Église». Selon le cardinal, ce style «s'apprend». Et il doit être appris «à une époque où une spiritualité trop individualiste a fait son apparition». «Nous en avons besoin, les signes d'aujourd'hui sont des signes de communication, d'être ensemble», a-t-il affirmé. Il a assuré que «même ici, au dicastère, après la première session du Synode, nous avons immédiatement commencé à partager les choses entre nous, les coordinateurs, et toutes les personnes qui y travaillent, environ 40... Nous travaillons avec l'idée que tu fais partie de l'autre, tu décides avec l'autre, tu marches avec l'autre; cela portera beaucoup de fruits à l'avenir».

Célébration avec le Pape le 2 février

La session à Rome se déroule également pendant la Journée mondiale de la vie consacrée, le 2 février. Ce jour-là, le Pape présidera la célébration habituelle en la basilique Saint-Pierre. Nous sommes ravis, explique le cardinal Braz de Aviz, «car le Saint-Père a confirmé qu'il viendrait célébrer avec nous. Nous serons ensemble pour mener à bien la préparation du Jubilé, selon les valeurs que le Pape lui-même nous a identifiées, à savoir être des "pèlerins de l'espérance" à une époque où la vie souffre à cause des guerres et des maladies». Le préfet du dicastère souhaite que «de ces difficultés naisse la vertu d'espérance que le chrétien porte dans son cœur. Nous y ajoutons le désir de préparer l'Année Sainte avec le désir de la paix dans nos communautés et dans le monde entier».

VaticanNews

]]>Roberto Cetera - Cité du Vatican

Il était 21h30 ce lundi 29 janvier lorsque l’avion transportant les onze premiers enfants provenant de la bande de Gaza gravement malades ou blessés est arrivé à l’aéroport de Ciampino à Rome. Ces onze enfants sont les premiers de 120 enfants qui seront soignés dans les hôpitaux italiens. Ils ont été blessés lors des bombardements et des combats massifs, qui touchent la bande de Gaza depuis plus de trois mois. Leur état de santé nécessitait un transport d’urgence.

Ces enfants et leurs familles ont quitté Gaza par la frontière égyptienne avant de prendre un vol pour l’Italie. En Italie, tous seront soignés dans les hôpitaux pédiatriques les plus importants du pays: le Bambino Gesù de Rome, qui s’occupera du premier accueil et du tri, le Gaslini de Gênes, le Rizzoli de Bologne, le Meyer de Florence. Les hôpitaux de l’Université de Pérouse et de Saint-Marin ont également donné leur accord pour accueillir des enfants gazaouis.

L’Italie est le premier pays européen à lancer une opération internationale de sauvetage au secours des victimes de la guerre à Gaza. Mercredi 31 janvier, le navire-hôpital italien Vulcano quittera l’Égypte pour l’Italie, avec à bord environ une cinquantaine de mineurs accompagnés. Enfin, les cinquante autres enfants seront transportés en Italie via un pont aérien entre le Caire et les hôpitaux italiens.

Le travail du père Faltas

Cette initiative médicale et diplomatique a été soutenu par le vicaire de la Custodie de Terre Sainte, le père Ibrahim Faltas. Dans une interview à l’Osservatore Romano, il explique qu’il s’est «immédiatement activé avec les structures gouvernementales italiennes en recevant immédiatement un consentement enthousiaste». Grâce au réseau dense de relations mis en place au fil des ans, le père Faltas a réussi à lancer «une intense activité de médiation qui a impliqué -a-t-il affirmé- des Israéliens, des Palestiniens et des Égyptiens».

Avec l’atterrissage des onze premiers enfants, le père Faltas se réjouit de ce qu’il appelle un «premier signe de la paix, une paix qui a besoin d’écoute et d’humilité». Il réitère encore une fois sa gratitude au peuple italien «parce que l’Italie est le premier pays en Europe à recevoir les enfants de Gaza qui n’auraient pas pu être soignés autrement. L’Italie a toujours été proche de cette cause, nous avons demandé et ils ont accepté. Quand les enfants seront vraiment guéris, ils pourront retourner dans leur pays».

De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, présent à l'aéroport de Ciampino, affirme: «Nous avons travaillé intensément avec les autorités israéliennes, avec les autorités nationales palestiniennes et égyptiennes. Nous avons conclu les négociations jeudi en Israël. C’est un engagement que nous avons tenu».

Enfin, l’ambassadrice de la Palestine en Italie, Abeer Odeh, a fait part de son profond «merci». Elle se dit «émue» par l’accueil réservé à ces enfants victimes de «brutales attaques» à Gaza: «Nous remercions le gouvernement italien pour l’aide à nos mineurs. Nous espérons que beaucoup d’autres enfants seront accueillis».

VaticanNews

]]>«Il y avait l'accord d'Oslo, très clair, avec la solution à deux États. Tant que cet accord ne sera pas appliqué, la vraie paix restera lointaine». C'est le sentiment du Pape sur la situation en Terre Sainte, après les attaques du Hamas et la guerre qui détruit les villes de la bande de Gaza, confié à Domenico Agasso, vaticaniste du quotidien italien La Stampa, dans l'interview publiée lundi 29 janvier. Évoquant les nombreux conflits en cours, François invite à prier pour la paix, indique que le dialogue est la seule voie possible et demande «d'arrêter immédiatement les bombes et les missiles, de mettre fin aux attitudes hostiles, partout», soulignant l’urgence d’un «cessez-le-feu mondial», car «nous sommes au bord de l'abîme».

Espérances pour la Terre Sainte et l'Ukraine

Le Pape explique son opposition à parler de guerre «juste», préférant dire qu'il est légitime de se défendre, mais évitant de «justifier les guerres, qui sont toujours néfastes». Il dit craindre une escalade militaire mais cultive un certaine espérance «parce que des rencontres confidentielles ont lieu pour essayer de parvenir à un accord. Une trêve serait déjà un bon résultat». François qualifie de «figure cruciale» le cardinal Pierbattista Pizzaballa, qui «agit bien» et tente une médiation.

Il appelle chaque jour en vidéo la paroisse de Gaza et affirme que «la libération des otages israéliens» est une priorité.

En ce qui concerne l'Ukraine, le successeur de Pierre rappelle dans l'interview la mission du cardinal Zuppi: «Le Saint-Siège essaie de servir de médiateur pour l'échange de prisonniers et le retour des civils ukrainiens. Nous travaillons notamment avec Maria Lvova-Belova, commissaire russe aux droits de l'enfant, pour le rapatriement des enfants ukrainiens emmenés de force en Russie. Certains sont déjà retournés dans leur famille».

Fiducia supplicans veut inclure

Dans l'interview, François rappelle que «le Christ appelle tout le monde» et, se référant à la déclaration autorisant la bénédiction des couples irréguliers et homosexuels, il explique: «L'Évangile est destiné à sanctifier tout le monde. Bien sûr, à condition qu'il y ait de la bonne volonté. Il est nécessaire de donner des instructions précises sur la vie chrétienne (je souligne que l'on ne bénit pas l'union, mais les personnes). Mais nous sommes tous pécheurs: alors pourquoi établir une liste de pécheurs qui peuvent entrer dans l'Église et une liste de pécheurs qui ne peuvent pas être dans l'Église? Ce n'est pas ça, l'Évangile».

Concernant les critiques du document, le Pape note que «ceux qui protestent avec véhémence appartiennent à de petits groupes idéologiques», tandis qu'il définit «un cas à part», la question africaine, car pour l’Afrique, «l'homosexualité est quelque chose de "laid" d'un point de vue culturel, ils ne la tolèrent pas». Mais d'une manière générale, «je suis persuadé que, petit à petit, tout le monde se tranquillisera sur l'esprit de la déclaration» qui «veut inclure et non diviser. Elle invite les gens à être accueillis, puis confiés à Dieu».

François admet se sentir parfois seul, «mais j’avance toujours, jour après jour» et affirme ne pas craindre les schismes: «Il y a toujours eu dans l'Église des petits groupes qui ont manifesté des réflexions schismatiques... il faut les laisser être et passer... et regarder devant».

L'intelligence artificielle, opportunités et dangers

Le Pape aborde ensuite le thème de son tout récent message pour la Journée mondiale des communications sociales, consacré à l'intelligence artificielle, qu'il décrit comme «un beau pas en avant qui peut résoudre de nombreux problèmes, mais qui peut aussi, s'il est géré sans éthique, causer beaucoup de tort à l'humanité». L'objectif est qu'elle «soit toujours en harmonie avec la dignité de la personne», sinon «ce sera un suicide».

Prochains voyages apostoliques

Le Pape dit se sentir bien, malgré quelques courbatures, et ne pas penser à renoncer pour l'instant. Il évoque ses prochains voyages en Belgique, au Timor oriental, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Indonésie au mois d'août. Il met entre parenthèses l'hypothèse d'un voyage en Argentine et précise qu'il ne s'est pas senti blessé par les propos du président Milei pendant la campagne électorale. Il confirme une rencontre avec le nouveau chef de l’État argentin dans les prochains jours, juste après la canonisation de l’Argentine "Mama Antula" prévue le 11 février. Il affirme être prêt au dialogue.

L'Église à venir et le conclave de 2013

Après avoir rappelé la Journée mondiale des enfants, qui sont des «maîtres de vie» qu'il faut savoir écouter, le Pape réitère son rêve d'une «Église en sortie» et se remémore ce qui s'est passé après ses propos lors des congrégations générales qui ont précédé le conclave en 2013: «Après mon discours, il y a eu des applaudissements, du jamais vu dans ce contexte. Mais je n'avais absolument pas deviné ce que beaucoup allaient me révéler plus tard: ce discours était ma "condamnation" (sourires, ndr). En sortant de la "salle du synode", un cardinal anglophone m'a vu et s'est exclamé: "C'est bien ce que vous avez dit! Bello. Bello. Magnifique. Nous avons besoin d'un Pape comme vous! Mais je n'avais pas remarqué la campagne qui se préparait pour m'élire. Jusqu'au déjeuner du 13 mars, ici à la Maison Sainte-Marthe, quelques heures avant le vote décisif. Pendant que nous mangions, on m'a posé deux ou trois questions "suspectes"... Dans ma tête, j'ai commencé à penser qu’il se passait "quelque chose d'étrange ici...". Mais j'ai quand même réussi à faire une sieste. Et quand ils m'ont élu, j'ai eu une surprenante sensation de paix en moi». Enfin, François confie à La Stampa qu'il se sent comme «un curé, d'une très grande paroisse, planétaire, bien sûr, mais j'aime garder l'esprit d'un curé. Et être parmi les gens. C'est là que je trouve toujours Dieu».

VaticanNews

]]>Jean-Benoît Harel - Cité du Vatican

«Nous sommes proches de vous». Seuls ou à plusieurs, une quinzaine d’évêques français ont publiquement fait part de leur soutien au monde agricole qui crie sa colère depuis une dizaine de jours. Du nord au sud, de Lille à Narbonne, les évêques de l’arc atlantique ont assuré les agriculteurs de leur proximité et de leurs prières.

De multiples difficultés

Les évêques qui se sont exprimés ont tous reconnus les difficultés du métier d’agriculteur: «Des injonctions contradictoires, une surcharge administrative et d’indignes rémunération», résume Mgr Le Boulc’h, archevêque de Lille. Les agriculteurs s’insurgent en effet contre l’impossibilité pour certains d’entre eux de vivre de leur travail. Une situation qui les pousse parfois à commettre l’irréparable selon Mgr Habert, évêque de Bayeux-Lisieux, chargé par la CEF de la Mission en monde rural. S’adressant aux agriculteurs, il compatit: «La spirale du surendettement et le sentiment de ne pas pouvoir s’en sortir ont conduit certains de vos collègues à mettre fin à leurs jours». Avec les agriculteurs, les évêques de la province de Montpellier estiment que «la coupe est pleine».

Un secteur agricole en crise

Le premier à avoir soutenu les producteurs de son diocèse est Mgr James, archevêque de Bordeaux en s’adressant aux viticulteurs lors de la fête de la saint Vincent. Il a insisté sur l’indispensable solidarité face à la crise du monde viticole, notamment due à une baisse de la consommation en France. «Aujourd’hui, la solidarité, la fraternité sont plus que jamais d’actualité. Certains viticulteurs se taisent sur leur situation, en ont honte, et finissent par désespérer. Or, ils sont porteurs d’une grande richesse humaine, d’une expérience. Leur vie a du prix pour nous!»

Comme les évêques de Bretagne, région qui fournit la moitié des pêches françaises, Mgr Jacolin, évêque de Luçon, s’adresse aux marins pêcheurs «à qui il est demandé de rester à quai durant un mois alors que les autres pêcheurs de l’Europe peuvent continuer à venir pêcher dans le Golfe de Gascogne». Fils d’agriculteur, Mgr Jacolin souligne la beauté du travail agricole et espère que ce métier «puisse encore attirer les jeunes générations».

Car les évêques n’oublient pas le défi de la transition écologique qui attend le secteur. «Il est normal que vous soyez soutenus et encouragés dans la transition écologique à laquelle nous sommes tous solidairement appelés», assurent les quatre évêques bretons. L’administrateur apostolique du diocèse de Valence inclut tous les fidèles dans ce défi écologique: «En tant que gardiens de la Création, nous sommes appelés à cultiver et préserver la terre avec responsabilité».

Redonner l'espérance

Tous les évêques assurent les agriculteurs de leur proximité et de leurs prières et encouragent leurs fidèles à faire de même. Mgr James invite les paroises du diocèse de Bordeaux à être force d’initiatives pour favoriser les rencontres et la fraternité dans le milieu rural. «Nous pouvons, ainsi, redonner de l’espérance à celles et ceux qui en manquent», assure-t-il.

Après ces diverses réactions, la COMECE (Commission des épiscopats de l'Union européenne) a elle aussi publié un communiqué ce mardi 30 janvier assurant qu’un «avenir durable de notre système alimentaire et un avenir sûr et florissant pour les agriculteurs peuvent coexister». Pour concilier l’avenir de la planète, celle des habitants de l’Union européenne et celle des producteurs, la COMECE estime qu’une solution viable au-delà des divisions partisanes ne sera trouvée que si «les agriculteurs sont placés au centre [des] considérations».

VaticanNews

]]>Delphine Allaire – Cité du Vatican

Quelle était l'intention de saint François en créant cette crèche vivante? s’est interrogé l’évêque de Rome répondant à l’aide du premier hagiographe du Poverello, Thomas de Celano, qui explique les motivations de François d'Assise dans la biographie officielle Vita prima: «Je voudrais représenter l'Enfant né à Bethléem, et voir en quelque sorte avec les yeux du corps les difficultés dans lesquelles il s'est trouvé par manque des choses nécessaires à un nouveau-né, comment il a été couché dans une mangeoire et comment il s'est couché sur le foin entre le bœuf et l'âne».

L'étonnement devant l'extrême humilité

Ainsi François d’Assise ne veut pas créer une belle œuvre d'art, mais susciter, à travers la crèche «l'étonnement devant l'extrême humilité du Seigneur, devant les épreuves qu'il a subies, par amour pour nous, dans la pauvre grotte de Bethléem», assure le Pape qui a dédié une lettre apostolique au merveilleux signe de la crèche, le 1er décembre 2019.

Le biographe du saint d'Assise, Thomas de Celano, précise encore: «Dans cette scène émouvante, la simplicité évangélique resplendit, la pauvreté est louée, l'humilité est recommandée. Greccio est devenu comme un nouveau Bethléem».

La crèche, une école de sobriété

Voici la première caractéristique, la crèche est née comme une école de sobriété, relève le Saint-Père, y voyant un enseignement pour notre temps. «Le risque de perdre ce qui compte dans la vie est grand et, paradoxalement, il augmente précisément à Noël: plongés dans un consumérisme qui en corrode le sens», regrette le Successeur de Pierre.

«C'est vrai, vous voulez faire des cadeaux, c'est bien, c'est une façon, mais cette frénésie de faire les courses cela détourne l’attention et il n'y a pas cette sobriété de Noël», fait remarquer François, rappelant que la crèche a été créée pour nous à l'essentiel, qui est de considérer les personnes avant les choses. «Et nous, souvent, plaçons les choses avant les personnes», a-t-il déploré. Le Pape a ensuite développé la joie, indissociable de la crèche: «La sobriété, l’émerveillement portent à la vraie joie profonde, non la joie artificielle».

Une source de vraie joie

«Mais d'où vient cette joie de Noël? Certainement pas du fait d'avoir rapporté des cadeaux ou d'avoir vécu des fêtes somptueuses. Non, c'était la joie qui déborde du cœur quand on touche de sa propre main la proximité de Jésus, la tendresse de Dieu, qui ne laisse pas seul, mais qui console», a noté le Pape, qualifiant ultimement la crèche de «petit puits où puiser la proximité de Dieu, source d'espérance et de joie».

«Elle est comme un Évangile vivant, un Évangile domestique. Comme le puits de la Bible, elle est le lieu de la rencontre, où nous apportons à Jésus, comme l'ont fait les bergers de Bethléem et les habitants de Greccio, les attentes et les préoccupations de la vie. Si, devant la crèche, nous confions à Jésus tout ce qui nous est cher, nous connaîtrons nous aussi une "grande joie" (Mt 2,10).»

Une joie que le Pape souhaite voir provenir de la contemplation et de l'esprit d'émerveillement face à ces mystères. «Allons devant la crèche. Que chacun regarde, regarde, et que l'on sente quelque chose dans son cœur», a-t-il enjoint.

Jean-Benoît Harel - Cité du Vatican

L’aide médicale d’État (AME), nouveau cheval de bataille des évêques de France? Ce dispositif, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'une prise en charge à 100% des soins médicaux, pourrait être supprimé dans la future loi «Immigration et Intégration». Dans un communiqué publié jeudi 7 décembre, les évêques de France ont manifesté leur «inquiétude devant cette possibilité de suppression de l’AME» au nom de la dignité humaine.

Un parcours législatif incertain

À l’origine, ce texte visant à mieux réguler l’immigration en France ne contenait pas la suppression de l’AME. Mais lors de la première lecture, la droite sénatoriale a inscrit cette mesure dans le texte, lui préférant une «aide médicale d’urgence» réservée aux soins contre les maladies les plus graves, aux vaccins ainsi qu’aux soins liés à la grossesse. Le texte sorti du Sénat mi-novembre contenait la suppression de l’AME. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’en était satisfait, y voyant «un bon compromis qui allie fermeté et humanité».

Mais, à l’Assemblée, lors de l’examen par la commission des Lois, le dispositif a été réintégré. Les députés réunis en séance plénière à partir du lundi 11 décembre ne devraient pas revenir dessus, mais le sujet pourrait toutefois réapparaitre, comme le souhaitent certains députés de droite. Très débattu, ce dispositif relève de l’humanité la plus élémentaire pour certains quand d’autres y voient un «appel d’air migratoire». En 2022, le dispositif de l’AME comptait 415 000 bénéficiaires pour un coût total de 1,186 milliard d’euros, selon un rapport d'information parlementaire publié en mai 2023.

Un dispositif indispensable au respect de la dignité hunaine

La Conférence des Évêques de France a pris position contre la suppression de l’aide médicale d’État, rappelant une tribune de 3000 soignants début novembre exigeant le maintien de ce dispositif «outil de lutte contre les exclusions (…) essentiel à la santé des individus et à la santé publique». Saluant le retour du dispositif dans le texte discuté à l’Assemblée, les 7 évêques signataires rappellent en citant le Pape François que «le soin est médical mais il est aussi, de manière complémentaire et inséparable, «lien», par l’intermédiaire de chacun et tous les hommes et femmes de bonne volonté sont invités à vivre l’amitié sociale» (Fratelli Tutti, 6).

À propos de ce dispositif destiné aux personnes présentes sur le sol français de manière irrégulière, les évêques poursuivent: «leur permettre une vie digne c’est aussi leur permettre de vivre avec leurs familles, d’apprendre notre langue, c’est respecter leurs droits légaux et fondamentaux». Pour eux, ce dispositif est nécessaire pour les bénéficiaires afin qu’ils puissent «prendre part à la vie de notre pays».

Le texte prend ensuite l’exemple de Calais «où la détresse ne cesse de grandir». Autour de cette ville du nord de la France, point de passage vers le Royaume-Uni, des milliers de migrants attendent de trouver un moyer de passer la frontière, dans des conditions souvent difficiles. Concluant leur déclaration, les signataires appellent à «prendre soin des plus fragiles et ainsi de nos sociétés et de notre maison commune».

Jean-Charles Putzolu – Cité du Vatican

François se confie à la correspondante de Nmas, Valentina Alazraki, dans une conversation souriante enregistrée avant la messe à Saint Pierre célébrée mardi 12 décembre pour la solennité de la bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe, apparue au Mexique en 1531 et devenue depuis Patronne de l’Amérique Latine. Dans cet entretien de vingt minutes, François réaffirme que les guerres sont toujours une défaite, sauf pour les fabricants d’armes, et exprime sa désolation quand il voit sur l'âge des victimes sur les tombes des soldats, des jeunes pour la plupart que leurs mères ne reverront plus.

Sépulture à Sainte-Marie-Majeure

Mais au-delà de ces propos déjà tenus à plusieurs reprises, François révèle qu’il veut être enterré dans l’une des quatre basiliques papales de Rome, Sainte-Marie-Majeure, en raison de sa dévotion à Marie et de sa promesse faite à la Salus populi romani, aux pieds de laquelle il prend le temps de prier avant et au retour de chacun de ses voyages.

Il ne sera pas le premier pape dans cette basilique. Sept Souverains pontifes y reposent déjà. François ajoute qu’il a aussi préparé son enterrement, et explique qu’il a simplifié le rite de ses obsèques.

Cela ne l’empêche pas de continuer à regarder vers l’avenir. Il n’a pas l’intention de renoncer à son Pontificat, même s’il confirme l’existence d’une lettre de renonciation entre les mains du cardinal Tarcisio Bertone. Une lettre qu’il n’a pas encore signée car c’est Dieu qui décidera, selon le Saint-Père, et qui lui dira «assez» le moment venu. À ce propos, il salue le courage de la renonciation de son prédécesseur, Benoit XVI, avec lequel, avoue-t-il, il avait noué une relation très étroite. Un homme «simple, humble» et «qui a pris conscience de ses limites».

Les voyages de 2024

Limites que François n’a pas encore atteintes, puisqu’il se projette en 2024 avec un voyage annoncé en Belgique et deux autres à l’étude: la Polynésie et l’Argentine. L’Argentine du président Javier Milei, dont le Pape semble déjà avoir pardonné les propos plutôt durs tenus par ce dernier à son égard. «En campagne électorale», dit François, «on dit des choses provisoires, pour attirer l’attention. […] Ensuite, vient le moment des choses concrètes». Les deux hommes se sont d’ailleurs parlé au téléphone depuis, et Javier Milei a invité François en Argentine.

]]>Vatican News

Face à la demande de bénédiction de deux personnes, même si leur condition de couple est «irrégulière», il sera possible au ministre ordonné d'y consentir. Mais sans que ce geste de proximité pastorale ne contienne des éléments s'apparentant de près ou de loin à un rite de mariage. C'est ce qu'affirme la déclaration "Fiducia supplicans" sur le sens pastoral des bénédictions, publiée par le dicastère pour la Doctrine de la foi et approuvée par le Pape. Un document qui approfondit le thème de la bénédiction, en distinguant les bénédictions rituelles et liturgiques des bénédictions spontanées, qui s'apparentent davantage à des gestes de dévotion populaire: c'est précisément dans cette deuxième catégorie qu’est envisagée dorénavant la possibilité d'accueillir également les couples qui ne vivent pas selon les normes de la doctrine morale chrétienne, mais qui demandent humblement à être bénis. Cela fait 23 ans que l'ancien Saint-Office n'avait plus publié de déclaration (la dernière datant de 2000, "Dominus Jesus"), un document d'une grande valeur doctrinale.

La signification pastorale des bénédictions

"Fiducia supplicans" débute par une introduction du préfet, le cardinal Victor Fernandez, qui explique que la déclaration approfondit la «signification pastorale des bénédictions», permettant «d'en élargir et d'en enrichir la compréhension classique» à travers une réflexion théologique «fondée sur la vision pastorale du Pape François». Une réflexion qui «implique un réel développement par rapport à ce qui a été dit sur les bénédictions» jusqu'à présent, venant à inclure la possibilité «de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sans valider officiellement leur statut ni modifier en quoi que ce soit l'enseignement pérenne de l'Église sur le mariage».

Après les premiers paragraphes, qui rappellent un précédent document de 2021, aujourd'hui approfondi et dépassé, la déclaration présente la bénédiction dans le sacrement du mariage en déclarant «inadmissibles les rites et les prières qui pourraient créer une confusion entre ce qui est constitutif du mariage» et «ce qui le contredit», afin d'éviter de reconnaître de quelque manière que ce soit «comme mariage ce qui n’en est pas un». Elle rappelle que, selon la «doctrine catholique pérenne», seules les relations sexuelles dans le cadre du mariage entre un homme et une femme sont considérées comme licites.

Un deuxième chapitre détaillé du document analyse la signification des différentes bénédictions, qui ont pour destination des personnes, des objets de dévotion, des lieux de vie. Il rappelle que «d'un point de vue strictement liturgique», la bénédiction exige que ce qui est béni «soit conforme à la volonté de Dieu exprimée dans les enseignements de l'Église». Lorsque, par un rite liturgique spécifique, «une bénédiction est invoquée sur certaines relations humaines», il est nécessaire que «ce qui est béni puisse correspondre aux desseins de Dieu inscrits dans la Création». En conséquence, l'Église n'a pas le pouvoir de conférer une bénédiction liturgique aux couples irréguliers ou de même sexe. Mais il faut éviter le risque de réduire le sens des bénédictions à ce seul point de vue, en prétendant pour une simple bénédiction «les mêmes conditions morales que celles qui sont exigées pour la réception des sacrements».

Des actes de dévotion

Après avoir analysé les bénédictions dans l'Écriture, la déclaration propose une compréhension théologico-pastorale. Le demandeur d’une bénédiction «montre qu'il a besoin de la présence salvifique de Dieu dans son histoire», parce qu'il exprime «d’une demande d’aide adressée à Dieu, d’une prière pour pouvoir vivre mieux». Cette demande doit être accueillie et valorisée «en dehors d’un cadre liturgique», quand on se trouve «dans un domaine de plus grande spontanéité et liberté». Dans la perspective de la piété populaire, «les bénédictions doivent être évaluées comme des actes de dévotion». Pour les conférer, il n'est donc pas nécessaire d'exiger une «perfection morale préalable».

Cette distinction approfondie, sur la base de la réponse du Pape François aux dubia des cardinaux publiés en octobre dernier qui invitait au discernement sur la possibilité de «formes de bénédiction, demandées par une ou plusieurs personnes, qui ne véhiculent pas une conception erronée du mariage», le document affirme que ce type de bénédictions «sont offertes à tous, sans rien demander», afin de «faire sentir à ces personnes qu'elles restent bénies malgré leurs graves erreurs», et «que le Père céleste continue à vouloir leur bien et à espérer qu'elles s'ouvrent finalement au bien».

Il existe «de nombreuses occasions où les personnes viennent spontanément demander une bénédiction, que ce soit lors de pèlerinages, dans des sanctuaires, ou même dans la rue lorsqu'elles rencontrent un prêtre», et de telles bénédictions «s'adressent à tous, personne ne doit en être exclu». Par conséquent, tout en s'interdisant d'activer des «procédures ou des règles» dans ces circonstances, le ministre ordonné peut s'associer à la prière des personnes qui, «bien que vivant une union qui ne peut en aucun cas être comparée au mariage, désirent se confier au Seigneur et à sa miséricorde, invoquer son aide et être guidées vers une plus grande compréhension de son dessein d'amour et de vérité».

Recevoir l'aide de Dieu

Le troisième chapitre de la Déclaration ouvre donc à la possibilité de ces bénédictions, qui représentent un geste envers ceux qui se reconnaissant indigents et ayant besoin de son aide, ne revendiquent pas la légitimité de leur propre statut, mais demandent que tout ce qui est vrai, bon et humainement valable dans leur vie et dans leurs relations soit investi, guéri et élevé par la présence de l'Esprit Saint». De telles bénédictions ne doivent pas être standardisées, mais confiées au «discernement pratique face à une situation particulière». Si c’est bien que le couple qui est béni, et non l'union, la déclaration inclut dans ce qui est béni les relations légitimes entre les deux personnes: dans la «courte prière qui peut précéder cette bénédiction spontanée, le ministre ordonné pourrait demander pour eux la paix, la santé, un esprit de patience, de dialogue et d'entraide, mais aussi la lumière et la force de Dieu pour pouvoir accomplir pleinement sa volonté». Il est également précisé que pour éviter «toute forme de confusion et de scandale», lorsqu'un couple irrégulier ou de même sexe demande une bénédiction, celle-ci «ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux. Ni non plus avec des vêtements, des gestes ou des paroles propres au mariage». Ce type de bénédiction «peut en revanche trouver sa place dans d'autres contextes, comme la visite d'un sanctuaire, la rencontre avec un prêtre, une prière récitée en groupe ou lors d'un pèlerinage».

Enfin, le quatrième chapitre rappelle que «même lorsque la relation avec Dieu est obscurcie par le péché, il est toujours possible de demander une bénédiction, en lui tendant la main» et la désirer «peut être le bien possible dans certaines situations».

]]>